在信息技术迅猛发展的今天,传统硅基半导体技术正逐渐逼近其物理极限。磁性半导体能够同时利用电子的电荷和自旋属性,不仅使信息存储与处理更高效,还可能提供非易失性的计算能力。针对大多数磁性半导体磁有序温度低于室温,开发出具有强室温铁磁性的半导体材料,是该领域亟待突破的关键科学难题。为了解决这一瓶颈问题,研究者通过新的方式发展磁性半导体,如本征二维磁性半导体和有机磁性半导体。从应用的角度看,由于有机磁体室温磁化强度通常小于1 emu/g,因此拥有高饱和磁化强度和高磁有序温度的有机磁性半导体非常吸引人。

为了解决室温弱磁性等瓶颈问题,中国科学院金属研究所功能材料与器件研究部研究人员的前期研究 [Kuang QF (旷奇峰等) J. Appl. Phys. 137 (2025) 013908]发现,采用高自旋Fe3+(S=5/2)完全替换有机-无机磁体(β-Fe2Se3)4[Fe(tepa)] (tepa=四乙烯五胺)空间层中的高自旋Fe2+(S=2),亚铁磁材料的室温的饱和磁化强度可以从4 emu/g增加到7.2 emu/g。穆斯堡尔谱学和第一性原理计算表明,杂化材料晶格内高自旋Fe3+和Fe2+的层间和层内磁相互作用是二维磁体产生三维长程亚铁磁有序的原因。而调控空间层向无机层的电荷掺杂数量,并通过低自旋Fe2+(S=0)和Fe3+(S=1/2)完全抑制杂化材料中的磁相互作用,成功获得了具有42K转变温度的新型β-Fe3Se4基高温超导材料Fe14Se16(tepa)0.8 [Li D (李达等) J. Mater. Sci. Techn. 198 (2025) 98-110]。

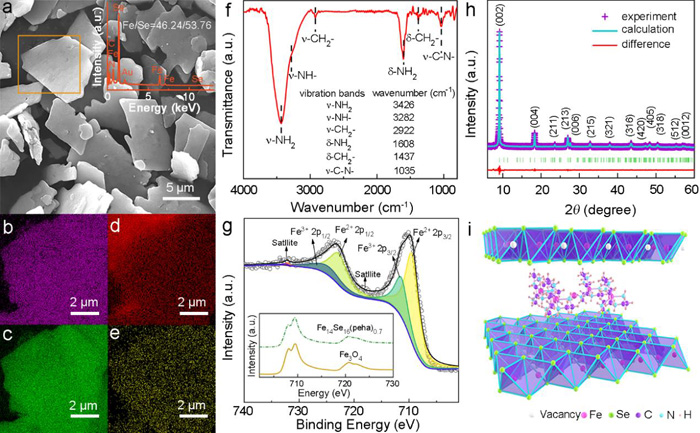

最近,研究人员进一步提出基于无机主体层与有机空间层协同作用实现磁性与半导体性能共存的研究策略,通过化学自组装成功制备出了具有四方晶体结构的二维有机-无机杂化亚铁磁半导体(β-Fe3Se4)4[Fe(peha)]0.7Fe1.3 (peha=五乙烯六胺)。该磁性半导体纳米片是由四方β-Fe3Se4主体层和含有Fe3+和[Fe(peha)]3+的空间层组成,选区电子衍射结果证明纳米片的单晶结构特征。紫外可见光/光致发光光谱、电输运和塞贝克系数测量表明,这种n型半导体纳米片的直接光学带隙为2.22 eV,在130-300 K温度范围内遵循热激活导电机制(lnρ ∝ T-1),激活能为62.69 meV;在55-300 K温区内表现出极低的热导率(κ~0.8-2.5 W m⁻¹ K⁻¹),主要源于无机主体层与有机空间层之间的弱相互作用引发的软模振动或强非谐效应。磁性测量和穆斯堡尔谱分析证实了半导体纳米片中存在长程磁有序。室温下饱和磁化强度为4.6 emu/g,居里温度高于519 K,是目前实验上已报道的有机磁性半导体磁有序温度的最高值,为进一步开发室温自旋电子学器件奠定了坚实基础。研究成果以“Two-dimensional hybrid nanosheets towards room-temperature organic ferrimagnetic semiconductor” 为题发表 [Men XL (门晓玲等) J. Mater. Sci. Techn. 233 (2025) 280-288],并入选期刊封面故事论文。

本研究由金属所李达研究员、杨腾研究员和张志东研究员指导。金属所刘岗研究员、兰州大学李志伟教授、西安交通大学杨森教授和张垠副教授在光谱、穆谱和光磁响应等性能测试方面提供重要支持。

该成果得到了国家自然科学基金项目(51971221,52031014和52371203)资助。

Fe14Se16(peha)0.7纳米片的形貌、化学成分和结构表征