盐沼湿地生态修复是全球缓解气候变化和增强碳封存的一项长期策略,目前我国多个地区已实施了包括退耕还湿和自然恢复等措施的一系列生态修复措施。然而,受限于修复观测的较短时间尺度,当前研究难以系统揭示植被恢复和演替动态对碳通量年际变化的长期影响。近期,中国科学院烟台海岸带研究所滨海湿地演变机制与生态修复研究组(韩广轩研究团队)依托中国科学院黄河三角洲滨海湿地生态试验站,基于“退耕还湿”自然恢复湿地长达12年的生态系统碳通量连续监测数据及长时序遥感影像(图1),解析了植被变化对盐沼湿地年际碳汇强度的影响机制。

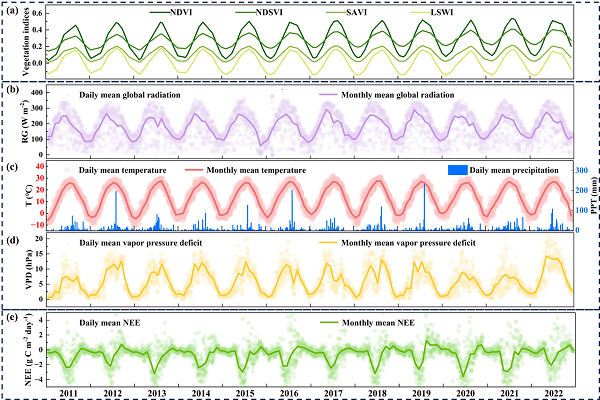

图1 自然修复湿地生态系统环境数据及CO2交换(NEE)长期监测数据

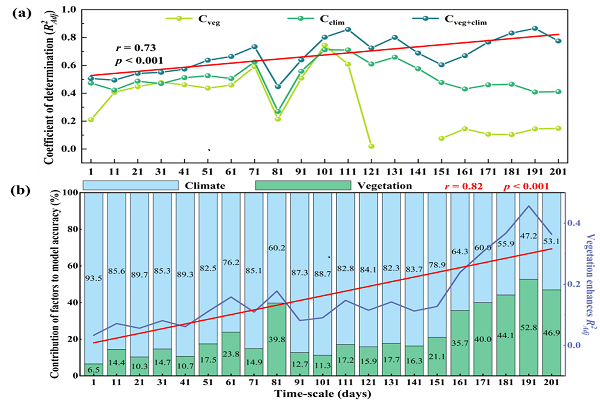

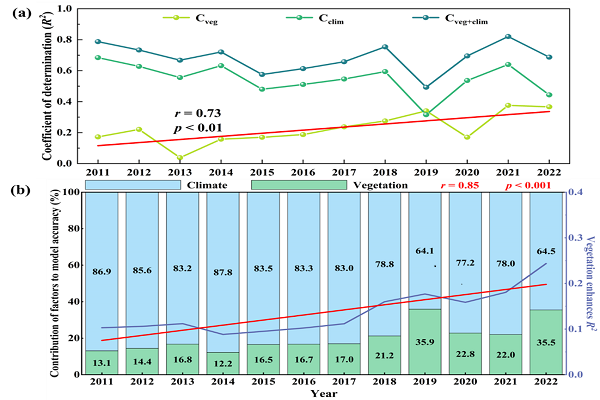

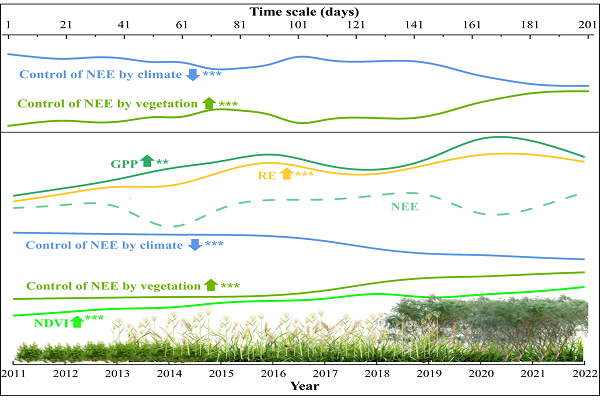

本研究将环境因子划分为植被因子(基于长时序遥感指数)和气候因子(来源于气象监测数据),结合多元逐步回归与机器学习方法,从多时间尺度和不同恢复年限两个维度系统评估了二者对修复湿地碳通量的相对贡献。结果表明,滨海湿地长达12年的自然恢复过程中,植被与气候因子共同决定生态系统的CO2净交换量(NEE)。随着时间尺度延长,气候因子为NEE年际变化的主要驱动因素,但植被对NEE变异的解释能力逐渐增强(图2)。进一步的年度尺度分析表明,在基于气候因子的模型中引入植被因子可显著提升模型解释力,且随着恢复年限增加,提升效应更为明显(图3)。这说明植被改善过程在一定程度上减弱了气候因子对CO2封存能力的主导影响,从而增强了生态系统碳汇功能的稳定性(图4)。本研究定量揭示了气候与植被在长期演替过程中对NEE的协同调控机制,并凸显了植被恢复和演替动态在维持和增强滨海湿地固碳功能中日益重要的作用。

图2 植被和气候在不同时间尺度上对NEE的贡献

图3 随恢复年限增加植被和气候对修复湿地NEE的贡献

图4 植被和气候在自然修复过程中对生态系统碳通量的控制

相关研究成果以“Climate and vegetation jointly determine the interannual variation of net ecosystem CO2 fluxes over 12 years in a restored coastal wetland”为题,发表于农林科学知名期刊《Agricultural and Forest Meteorology》。该研究得到了国家重点研发计划项目、国家自然科学基金以及山东省青年科学基金的支持。

此外,题为“Vegetation Types Shift Physiological and Phenological Controls on Carbon Sink Strength in a Coastal Zone”的相关研究论文,获得了《Global Change Biology》的特别评论(该期刊每年发表的论文中仅有约1%能够获此认可)。该评论以“What Regulates Net Carbon Uptake in Coastal Ecosystems?”为题,同期发表在同一期刊上。评论作者、澳大利亚西悉尼大学的Elise Pendall教授充分肯定了该研究长期监测数据所取得的成果,认为所揭示的海岸带生态系统碳汇调控机制,为相关领域提供了重要理论依据。并指出:“海岸带生态系统易受气候变化带来的洪水、盐水入侵和侵蚀等威胁。与社会和生态重要性相比,这些生态系统目前研究仍显不足,因此Wei等人(2025)的最新研究显得尤为关键。”