近日,国际综合性学术期刊Current Biology以封面文章形式发表了中国科学院海洋研究所刘进贤研究团队与合作者的最新研究成果,并被编辑遴选为Featured Article,揭示了两类地理分布截然不同、生态环境极端差异的鱼类——银鱼和南极冰鱼——如何在各自演化历程中独立丢失血氧运输系统关键基因,成为脊椎动物中罕见的“无红血”物种代表。

演化创新是推动生物多样性形成的核心驱动力,促使生物在形态、生理及生态功能方面发生广泛分化。演化过程既受自然选择等决定性因素的主导,也受随机突变等历史偶然性因素的影响,使得生物的演化轨迹呈现出复杂且难以预测的特征。正如著名进化古生物学家Stephen Jay Gould在他的经典著作Wonderful Life中所指出的,演化具有极大的不可预测性。尽管基因功能的缺失通常被视为有害,但越来越多的研究表明,在特定环境条件下,这些缺失也可能是中性甚至有益的适应性特征。明确决定性和随机性因素在生物演化过程中的相对作用,不仅有助于我们深入理解生物多样性的形成机制,也为演化生物学的前沿研究提供了重要方向。

银鱼,又称面条鱼、亚洲冰鱼,广泛分布于东亚的近海、半咸水及淡水环境中,其性成熟个体保留了幼体特征,如体表无磷、骨骼钙化不完全及成体高度透明,被认为具有“幼态持续”现象。除两种银鱼成熟的雄性繁殖个体外,其他成年银鱼不具有红肌及红血,提示其缺失肌红蛋白和血红蛋白——这两类蛋白质在大多数脊椎动物中负责氧气的储存和运输。早在1965年,我国著名鱼类学家伍献文先生在《银鱼的幼态持续及其在天演上的意义》一文中,就提出了关于银鱼科原始性状的演化来源、演化意义及其遗传基础等重要科学问题。银鱼的特殊表型,尽管在其上百年的研究历史中被广泛描述,但背后的遗传及生理机制,却一直未得到很好地解释。

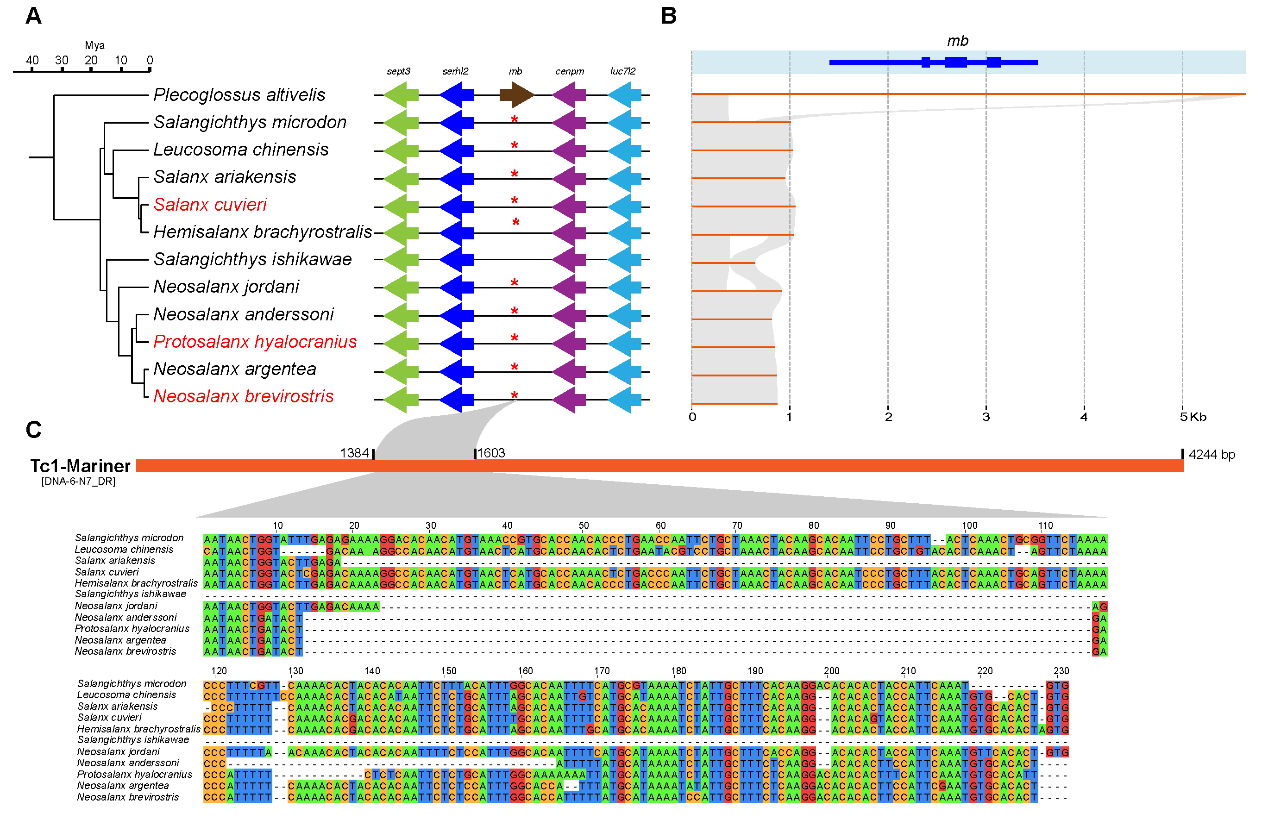

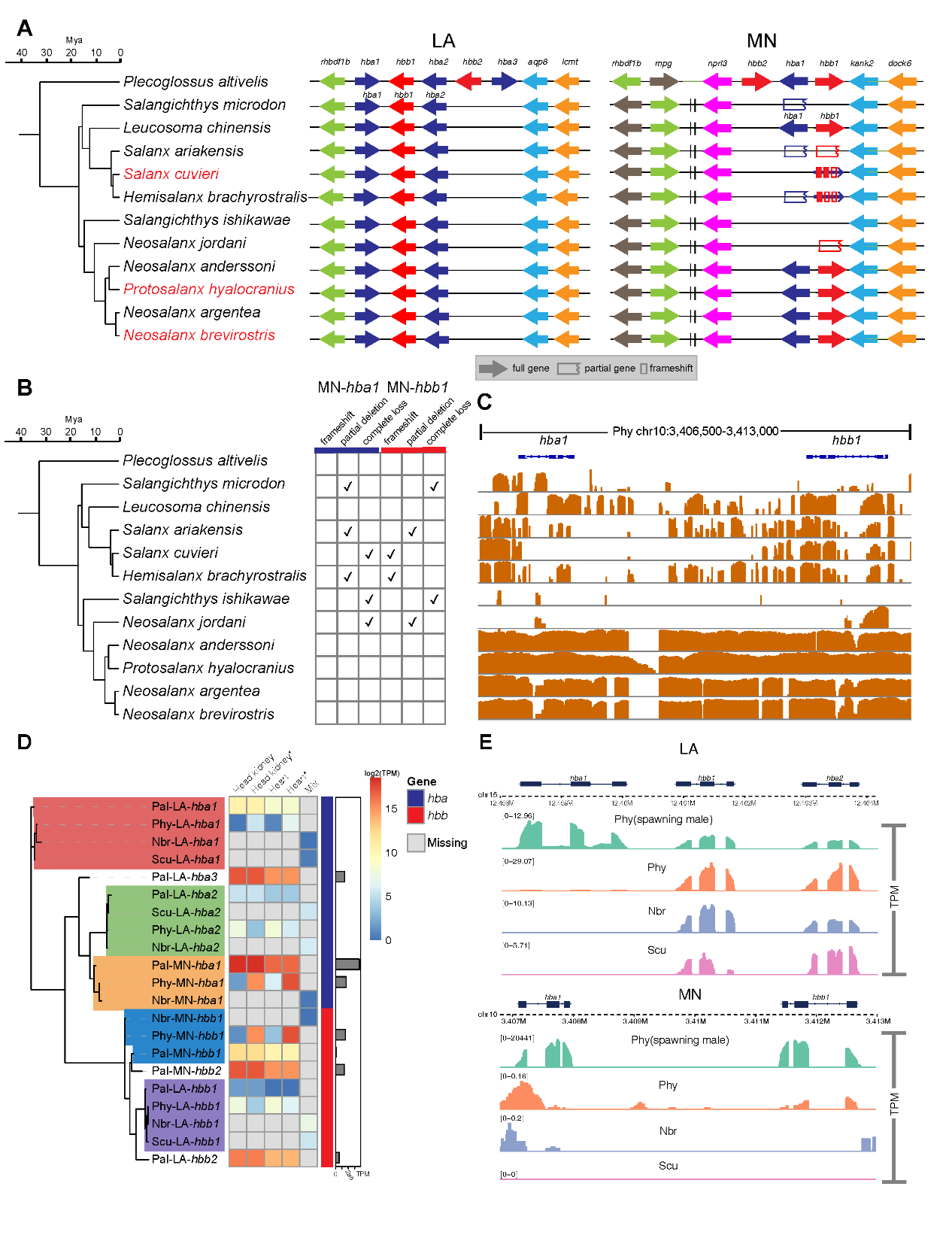

刘进贤团队通过高质量基因组测序与比较基因组学分析,系统揭示了银鱼科内部物种分化之前便完全丢失了肌红蛋白基因(图1),作为具有重要生理功能的基因和蛋白,该丢失在脊椎动物中极为罕见。进一步研究发现,转座子介导的插入突变是基因丢失的主要分子机制,而非自然选择作用。此外,研究还发现血氧运输系统中的核心基因——血红蛋白基因——在不同银鱼物种中经历了不同程度的独立退化,且这一过程发生在肌红蛋白基因丢失之后(图2)。由于血红蛋白的不表达导致选择压力的放松,银鱼血氧运输系统中其他相关基因,如游离血红蛋白清除基因和红血细胞生成相关基因,也发生了不同程度的独立退化。

图1 肌红蛋白基因在银鱼科鱼类共同祖先中完全丢失

图2 血红蛋白基因在银鱼科鱼类中发生独立退化

研究表明,银鱼血氧运输相关基因的丢失与退化,与其历史偶然性及幼态持续特征密切相关。转座介导的银鱼共同祖先肌红蛋白基因的丢失可能是一个关键的偶然事件,进而其对生理演化形成了一定的约束,却同时促进了幼态持续特征的演化。幼态持续赋予银鱼细长的身体结构、小体型、软骨、无鳞和高透气性皮肤,使其在缺乏传统血氧运输系统关键蛋白的情况下仍然可以生存并繁衍。相比之下,同为无红血代表的南极冰鱼则经历了完全不同的演化路径:其共同祖先经历了血红蛋白基因的几乎完全丢失,随后其肌红蛋白基因也独立演化退化。在选择压力放松的环境下,这两个鱼类类群都积累了一系列随机的、导致基因功能丧失的突变,尤其是血氧运输系统相关基因。尽管银鱼与南极冰鱼在自然选择的作用下各自演化出一些可以增强心血管功能的遗传变化,以部分补偿氧气运输与储存效率的降低,但两者在相关基因上的重叠较少,显示出演化的独立性。不过它们在分子机制上却存在一致性,均共享转座子介导的突变作为血氧运输系统关键基因退化的主要驱动力。

本研究印证了著名进化古生物学家Stephen Jay Gould在Wonderful Life一书提出的随机演化理论(Contingency),即不可推测的偶然事件对生物的演化历程同样重要,为基因丢失等历史偶然因素在物种多样化形成中的作用提供了直接证据,丰富了对脊椎动物演化理论的认识。

中国科学院海洋研究所的李玉龙副研究员和邢腾飞特别研究助理为论文共同第一作者,杨昊博士参与了相关工作,刘进贤研究员为论文首要通讯作者(Lead contact),美国东北大学(Northeastern University)H. William DetrichⅢ教授为论文共同通讯作者,研究得到了国家自然科学基金项目的资助。