中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心刘洪阳研究员、特别研究助理陈晓雯博士与北京大学马丁教授、南洋理工大学蔡祥滨博士、宁夏大学何育荣教授等团队合作,在富缺陷石墨烯表面精准构建Ir1Cu1双原子催化剂,实现丁烷低温高效制丁烯。同时,通过气氛诱导Ir1Cu1双原子催化剂在“反应气-氧气”的切换下,发生“团聚-再分散”的可逆结构演变,有效解决了原子级分散金属催化剂在高温反应中易团聚、易失活的技术瓶颈。近日,《自然-催化》 (Nature Catalysis) 在线发表了这一重要研究成果。

烯烃是现代化工生产高附加值化学品的关键原料,其高效制备具有重要意义。烷烃脱氢是直接制取烯烃的重要途径,在工业生产和基础研究领域都受到广泛关注。然而,如何在高效利用碳氢资源的同时降低脱氢工艺的能耗,仍然是该领域亟待突破的技术难题。由于烷烃(如乙烷、丙烷和丁烷)具有稳定的几何构型和热力学稳定的强化学键,通常需要高温(>550 ℃)来克服C-H键断裂的反应能垒。但高温条件易引发C-C键断裂、氢解反应、聚合反应等副反应以及金属催化剂烧结,不仅降低了烯烃选择性,缩短催化剂使用寿命,而催化剂自身的C-H键活化能力依然有待提升。因此,设计低温高效的脱氢催化剂是烷烃脱氢领域的重要研究方向。

陈晓雯博士在前期研究中发现,单原子Ir催化剂对烯烃的吸附能力更弱,有利于烯烃脱附,不仅展现出高烯烃选择性,还能有效抑制深度脱氢,具有优异的抗积碳能力,在烷烃脱氢反应中展现出巨大的潜力(Nat. Commun. 2023,14,2588;Nat. Commun. 2021,12,2664.)。但是,Ir单原子对烷烃和中间体的吸附较弱,导致对C-H键的活化能力不足,特别是第二步C-H键活化。基于以上研究基础,研究人员在Ir单原子的邻位引入Cu原子,构建Ir1Cu1原子对催化剂。在丁烷脱氢反应中,Ir1Cu1原子对在450 ℃下的本征活性高达2.45 s-1,是Ir单原子催化剂的6.3倍,C4烯烃选择性高于99%。反应动力学实验、程序控温表面反应和DFT计算结果表明,Ir1Cu1双原子结构极大降低了空间位阻,为反应物和中间体吸附形式提供了更多的可能性。同时,邻位Cu原子调控活性中心Ir的表面电子状态,使Ir原子呈现富电子特性,有利于与C原子的键合,从而促进丁烷及其中间体的吸附。因此,Ir1Cu1双原子显著降低了C-H键活化的能垒,使反应决速步从C-H键活化转变为丁烯脱附,实现了丁烷的低温高效脱氢。研究人员将反应体系拓展至丙烷脱氢和乙烷脱氢。在丙烷脱氢中,Ir1Cu1双原子的本征活性在低温480 ℃达到3.19 s-1,在乙烷脱氢中,本征活性在低温530 ℃达到4.43 s-1。从以上丁烷、丙烷、乙烷脱氢反应测试结果可看出,在达到相近本征活性时,与已报道的负载型金属催化剂相比,Ir1Cu1双原子催化剂的脱氢温度均显著降低150 ℃。

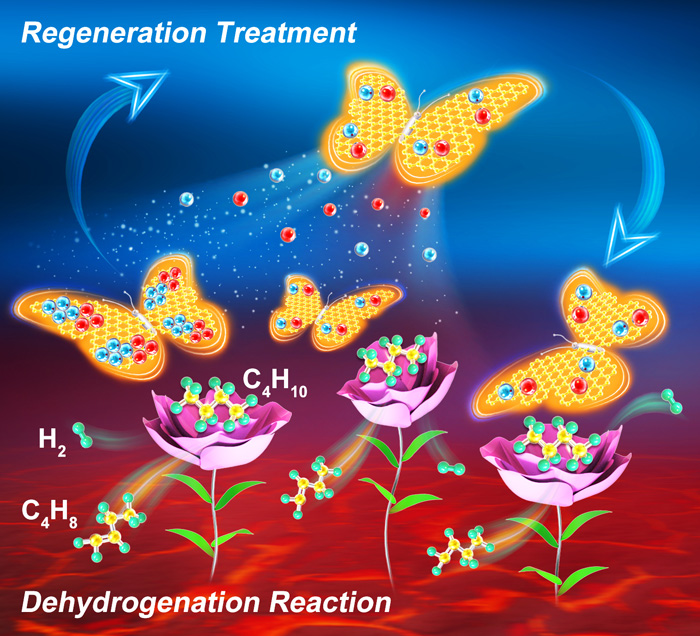

研究团队对反应10小时后的Ir1Cu1双原子进行氧化再生处理,发现IrCu催化剂的脱氢性能可以完全恢复,并首次发现煅烧气氛可以诱导IrCu金属结构发生演变。在再生过程中,Ir和Cu组分由Ir团簇和Cu团簇重新分散为Ir原子和Cu原子,并形成与反应前一致的Ir1Cu1双原子的结构。因此,在IrCu催化剂上,再生处理不仅去除了积碳,还重建了Ir1Cu1原子对的几何结构和微环境,这种可逆的“团聚-再分散”机制适用于烷烃脱氢反应中的“失活-再生”过程,进一步延长了催化寿命。在第四次再生循环后(反应 40 h),IrCu催化剂上仍然可以观察到大量Ir1Cu1原子对和单个Cu原子,与反应前催化剂结构相同。

本工作通过创新构建Ir1Cu1双原子催化剂,利用邻位Cu原子调控活性中心Ir原子的微环境,显著提高催化剂C-H键活化能力,推动反应决速步由C-H键活化向丁烯脱附转变,实现了丁烷、丙烷、乙烷的低温高效转化,有效解决了现行脱氢工艺高能耗、低活性的关键问题。同时, Ir1Cu1双原子催化剂在连续再生循环中表现出较高的耐久性,为原子级分散金属催化剂在高温条件下的团聚、易失活的问题提供了突破性的解决方案,对设计高效、可再生的低温烷烃脱氢催化剂具有重要意义和应用价值。

以上工作得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、国家高层次人才项目、中国博士后科学基金、中国科学院大科学装置建制化项目与中国石化、中国中化、中国华电等企业合作项目提供的支持,以及上海同步辐射光源、北京同步辐射光源的大力支持。

Ir1Cu1原子对催化剂丁烷脱氢以及反应再生过程示意图