近日,大连化物所催化基础国家重点实验室能源与环境小分子催化研究中心(509组群)邓德会研究员、崔晓菊副研究员、于良研究员团队在一氧化氮电催化合成氨的研究中取得新进展。团队创新性地构建了高压-电催化体系,并开发出具有独特三维多级孔结构的整体式Cu纳米线阵列催化剂,实现了安培级电流密度下高效、长寿命的一氧化氮电催化合成氨。该工作为工业废气中一氧化氮污染物的资源化利用和绿色可持续的电合成氨工艺提供了新思路。

全球每年排放约6900万多吨的氮氧化物(NOx),其中己二酸和硝酸的工业合成过程是主要的高浓度一氧化氮(NO)排放源。与此同时,氨作为现代社会中不可或缺的基础化学品,在化肥制造及含氮化学品生产中扮演着关键角色。针对NO污染治理和合成氨的可持续发展需求,NO电化学还原合成氨反应提供了一条具有潜力的技术路径。然而,该技术仍面临NO在水溶液中的低溶解度,严重限制其传质效率,以及电化学还原过程中的析氢副反应制约合成氨的法拉第效率等问题。

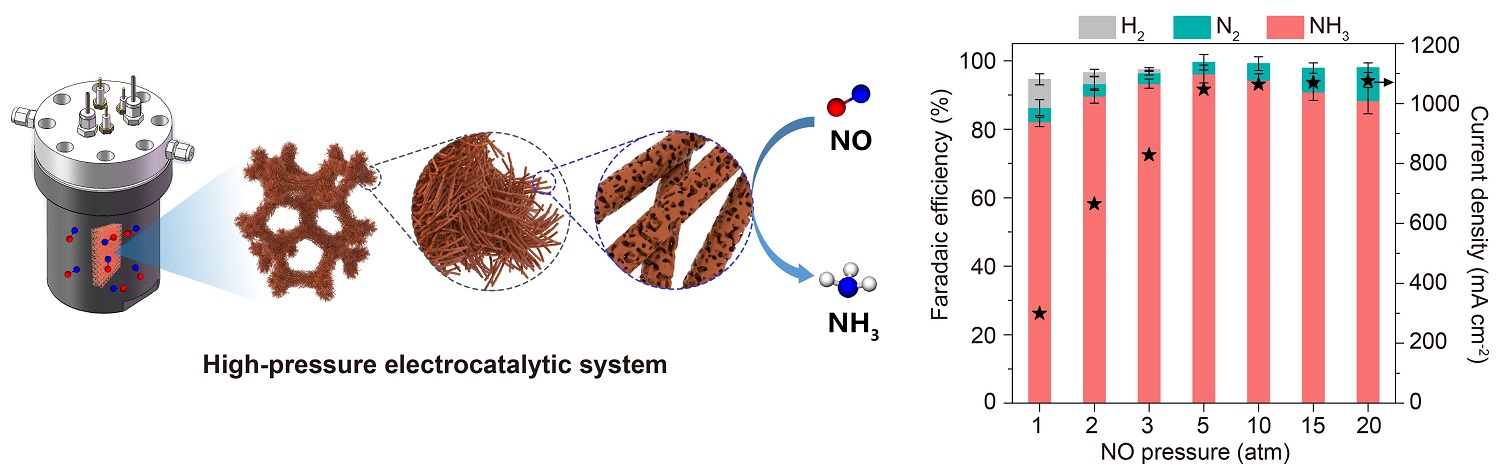

邓德会团队前期在电化学氮循环方面取得了系列进展(Nat. Synth.,2024;Natl. Sci. Rev.,2022;Chem Catal.,2022;Angew. Chem. Int. Ed.,2020),此外,团队还利用高压-电化学反应装置实现了甲烷等能源小分子的高效电催化转化(J. Am. Chem. Soc.,2024;J. Energy Chem.,2023)。在此基础上,本工作中团队设计并合成了一种具有三维多级孔结构的整体式Cu纳米线阵列电极,结合自主研制的高压-电化学反应装置,实现了一氧化氮高效电催化合成氨。该体系在氨的部分的电流密度达到1007 mA cm-2时,法拉第效率仍能保持为96.1%,氨的生成速率达到10.5 mmol h-1 cm-2,是商用泡沫铜在常压下氨生成速率的10倍以上,并可以在1000 mA cm-2的大电流密度下稳定运行100小时以上,表现出优异的工业应用潜力。实验表征与理论计算结果表明,Cu纳米线阵列电极的多级孔结构最大限度地暴露了活性位点,并增强了内部传质效率;另一方面,提高NO分压增加了NO的溶解度并促进其扩散与传质,同时提升了Cu表面的NO覆盖度,适度弱化了Cu与吸附态NO*之间的相互作用,既促进了NO加氢生成氨,又有效抑制了竞争性的析氢反应。该工作不仅为工业级电流密度下NO电催化合成氨提供了新的技术策略,也为其他气体小分子的高效电催化转化提供了新思路。

相关研究成果以“Electrosynthesis of NH3 from NO with ampere-level current density in a pressurized electrolyzer”为题,于近日发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。上述工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国科学院稳定支持基础研究领域青年团队计划项目、中国科学院B类先导专项“功能纳米系统的精准构筑原理与测量”等项目的支持。